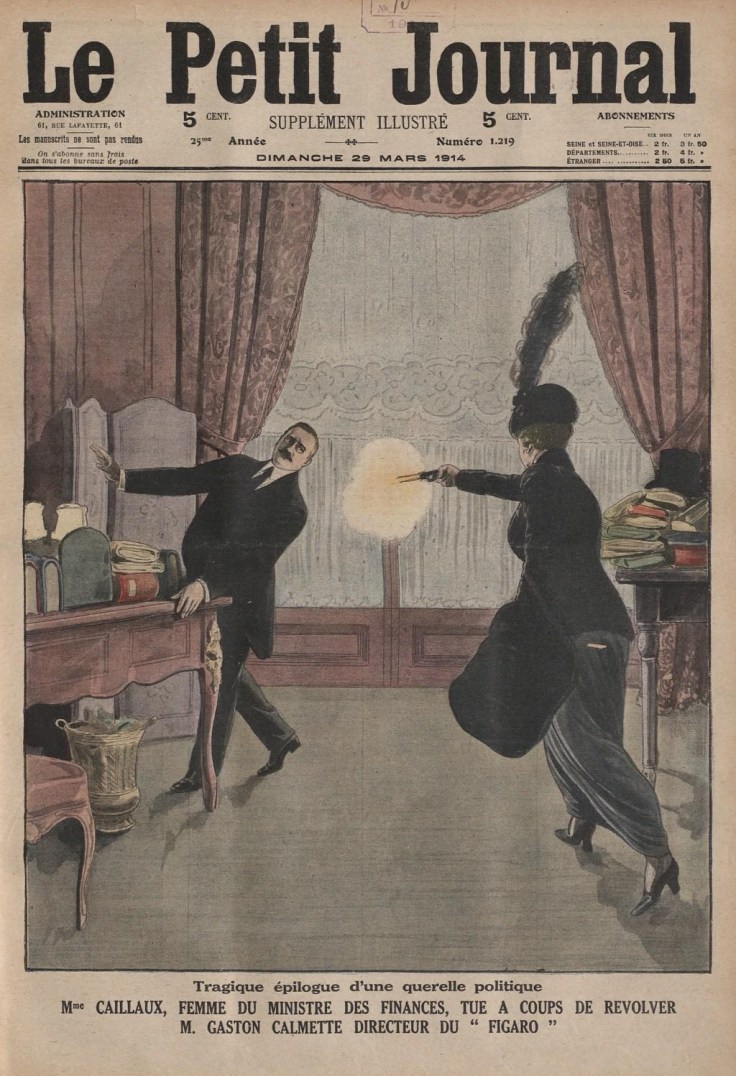

Ce 16 mars 1914, elle a vidé le chargeur de son pistolet Browning 33 sur celui qui était devenu pour elle la bête à abattre, le monstre transformant sa vie en cauchemar. Au moment de l’acte criminel, elle se rappelle avoir vu la stupeur puis la douleur dans les yeux de sa victime ; elle n’oublie pas non plus ses deux mains en avant, barrage dérisoire, comme s’il pouvait arrêter les balles mortelles.

25 novembre 1912 : Poincaré, un homme caché à découvrir

» Eh bien alors, comment est-il ton Poincaré ? » Pour mes anciens patrons, tout le monde avait sa petite idée : Clemenceau, Briand, Caillaux… ils étaient typés, la marque de fabrique était sur la boîte. Orgueilleux tous les trois, colérique mais chaleureux pour le premier, manipulateur attachant pour le second, surdoué fascinant pour le dernier.

Mais Poincaré, pour mes amis, c’est plus difficile à déchiffrer. Avocat comme Briand, il n’a pas été en revanche familier des assises. Il ne gagnait pas par la force du verbe mais par la justesse de ses analyses et la solidité de ses constructions juridiques.

Ses discours dont je rédige une bonne partie, sont – à sa demande – très (trop ?) longs. La voix reste monocorde et suit, sans s’écarter jamais, un texte très écrit. Certes, tout est dit mais on somnole en les écoutant. Et pourtant que de travail pour arriver à cet ennui ! Toutes les références, les dates, les chiffres doivent être scrupuleusement vérifiées. En marge des documents de brouillon, mon patron apprécie que j’indique mes sources. Il relit ma prose puis l’annote et la corrige de façon approfondie.

Quand je suis assis dans son bureau pour ce travail, Poincaré ne fait d’autres commentaires que ceux qui sont nécessaires à la compréhension de ses indications. Je ne peux recueillir avec gourmandise les phrases assassines dont Clemenceau s’était fait le spécialiste, les commentaires vipérins de Briand ou les soupirs dédaigneux mais si parlants de Caillaux. Rien. Le mur : lisse, égal, aucun pli sur le grand front dégarni, pas de flamme dans le regard.

Poincaré gère son temps et ses émotions comme les finances du pays : à l’économie. On ne sait si on lui plaît ou si on l’énerve. Une de mes petites blagues lâchée en fin de journée est accueillie par un silence poli. Un mouvement d’énervement que je ne peux réprimer, quand je dois compléter une allocution qui fait déjà vingt pages, sera aussi observé avec un regard de sphinx.

Que se passe-t-il derrière ses petits yeux ? Une mécanique mathématique, une machine froide ?

Pas sûr. Il s’est occupé discrètement de trouver un appartement à l’un de ses collaborateurs ; il fait porter un petit mot à l’épouse d’un autre qu’il sait malade. Avare de compliments, on finit pourtant par deviner qu’il est satisfait à un bref hochement de tête, doublé d’un petit « mmh » qui veut dire le « merci bravo » d’un autre.

Il me lit, il m’écoute, ne balaie jamais mes remarques d’un revers de main. Il maîtrise les notes que je lui prépare, les conserve soigneusement, y fait référence longtemps après, pour un autre usage.

Avec lui, j’ai l’impression de construire un grand mur, brique à brique. Un mur solide, droit, qui prend de l’ampleur, qui monte lentement mais de plus en plus haut. Une cloison rassurante contre les angoisses, une digue canalisant les eaux folles, une assurance contre le risque. Poincaré n’est pas tribun mais ses talents de maçon, dans un monde où tout peut s’écrouler, en rassure plus d’un.

Alors, comment-est-il mon patron ? C’est un homme caché… mais je le découvre. Avec bonheur. Doucement.

19 novembre 1912 : Guinguette, Robinson et vin pétillant

Comment concilier l’envie d’être avec des amis, de sortir et boire un peu de vin blanc ensemble en écoutant de la musique et les souhaits de nos enfants qui rêvent de s’amuser ? » Eh bien, filons à la guinguette Robinson ! » suggère ma femme.

Nous partons sur les bords de la Marne. Dans un arbre millénaire, sont perchées des cabanes que ne renierait pas Robinson Crusoé.

On y mange, on y vide des verres de Guinguet, ce petit vin blanc frais pétillant longtemps produit vers Belleville. Notre amie Camille me confie : » Un jour, il faudra que l’on s’arrête de consommer cette infâme piquette de région parisienne. Pour le même prix, du vin nantais ou d’Alsace pourrait faire l’affaire. A chaque fois que je bois du Guinguet, j’en ai les boyaux tout tordus ! »

Au même moment, les marmots montent et dévalent l’échelle qui nous relie au sol. Des rires et des cris souvent, des pleurs parfois : les souvenirs d’enfance se tissent maintenant, dans ces branches ou à même le sol jonché de feuilles mortes. L’épée de bois des uns a-t-elle plus de pouvoirs que la baguette de fée ou de magicien des autres ? Dans les jeux et l’imagination se côtoient très bizarrement Robinson et Blanche-Neige, Merlin et Lupin. La guerre et la paix s’enchaînent sans morts réels, les champs de bataille se transforment vite en grands bals au château du roi si les filles arrivent à faire prévaloir leur point de vue sur celui des garçons plus bagarreurs.

» Profitez bien de l’accordéon et de la voix de Régine, c’est notre dernier dimanche d’ouverture. La semaine prochaine, il fera sans doute trop froid et nous fermerons jusqu’à avril ou mai ! » fait observer le patron, poussant à la consommation. » La voix de Régine…. » : la chanteuse sans grand talent de la guinguette me fait un effet semblable à celui du vin blanc pour Camille. Cette « agace tympans » tentent de vriller ses airs maintes fois entendus dans nos têtes distraites et nous rappelle de temps à autres qu’elle existe en poussant sa voix dans des aigus qu’elle devrait éviter de côtoyer autrement que seule, le matin, dans son bain.

Mais nous passons un bon moment. Derniers instants avant l’hiver. Ultimes rayons d’un soleil encore un peu chaud. Pierre et moi observons, complices, nos épouses. Elles sont belles et enjouées : j’aime les jolis plis de la robe de Nathalie et le châle bleu de Camille. Nous n’écoutons plus, tous les deux, que d’une oreille très distraite une conversation où s’échangent – il me semble – les impressions sur le dernier concert, les adresses de modistes et les solutions pour faire faire les devoirs des enfants sans énervement.

» Et toi, ton boulot ça va ? » Pierre, attentif, me fait atterrir, bien malgré lui, avec un peu de brusquerie. D’un seul coup, la tête sévère de Poincaré tente de remplacer les douces images que j’avais à l’esprit jusqu’à présent. Je ne réponds pas et rejoint la discussion entre Camille et ma femme. Pierre a compris, il m’imite, sourit et hoche la tête : » tu as raison. Nos épouses, elles, savent dételer… »

__________________________________________________________

17 novembre 1912 : Hopper entre espoir et découragement

Le début de la lettre va droit au but, en quelques mots tout est dit. Mon ami Edward Hopper, jeune peintre américain que j’ai connu lors de ses séjours à Paris n’a pas toujours le moral.

Il sait qu’il a du talent, il le sent profondément. Nous l’avons aussi encouragé en son temps : « Arrête de faire comme Marquet, laisse-toi aller à ton propre style ! » me suis-je souvent écrié en regardant ses dessins – très personnels – et en les comparant à ses toiles, trop inspirées des artistes pour lesquels il a de l’admiration.

De retour à New-York, Hopper gagne sa vie comme il peut. Une couverture de journal d’actualité par-ci, une illustration pour une revue professionnelle (System, The Magazine of Business) par-là. Il garde son geste sûr, ses personnages peinent à sourire mais dégagent une force indéniable. Chaque dessin fait montre d’une vraie originalité que les patrons de revue savent apprécier. Ils paient donc plutôt bien notre ami. Ces magnas de la presse se disent qu’avec des dollars plein les poches, celui-ci acceptera plus facilement que ses oeuvres soient ajustées, rognées, réduites, corrigées. Une moustache ajoutée à la va-vite, une ombre enlevée à un autre endroit, le ciel plus petit, le personnage central plus grand. L’illustration est martyrisée et l’artisan – on n’ose dire l’artiste – doit se taire, tout accepter. L’Amérique ne voit pas en lui un peintre, les rares expositions où l’on a pensé à l’inviter, lui rendent, à la clôture, toutes ses oeuvres : elles n’ont pas trouvé un seul acheteur.

Hopper évoque encore avec rage l’exposition d’artistes indépendants au MacDowel Club. Cinq tableaux accrochés aux murs, cinq échecs, aucune vente.

» Je suis un peu découragé. Puisque je n’intéresse personne, j’ai failli arrêter de produire. L’an dernier, Hopper n’a ainsi peint que deux toiles.

L’année 1912 s’annonce plus prometteuse : un été à Gloucester, une amitié avec un certain Leon Kroll, camarade jovial et résolument optimiste et les pinceaux reviennent ! Des « Grands Mâts », un « Village Américain », le « Port de Gloucester » ; l’air marin, la fraîcheur venue du large lavent la tête.

Hopper ne vend toujours rien mais, au moins, il se fait plaisir. N’est-ce pas l’essentiel ?

_____________________________________________

Rejoignez le groupe des amis du site » Il y a un siècle » ! A tout de suite…

14 novembre 1912 : De la place Beauvau au Quai d’Orsay

De la rive droite à la rive gauche, du milieu viril des flics à l’ambiance feutrée des diplomates, de la place Beauvau au Quai d’Orsay : j’ai changé de maison. Explications : le Président du Conseil n’a pas de « ministère à lui ». Jusqu’à présent, Clemenceau, Briand ou Caillaux avaient cumulé leur fonction de présidence avec celle de ministre de l’Intérieur. C’est donc place Beauvau que je travaillais comme conseiller. Raymond Poincaré a pris – en ces temps incertains – le portefeuille de la diplomatie. Et comme il souhaitait garder à ses côtés un conseiller devenu un peu la « mémoire » de la Présidence du Conseil, il m’a demandé de le rejoindre au Quai.

Le changement de boutique n’a pas été facile. Je m’étais bien fait à la culture de l’Intérieur : ce lieu central en prise directe avec le pouls du pays, ces bureaux vivant des battements de coeur d’une nation où remonte le sang des crimes et se préparent les descentes de police. Les syndicalistes y négocient la fin des grèves juste avant que les officiers de dragons reçoivent des ordres pour écraser leurs compagnons de lutte.

Les enveloppes pour les informateurs, les fiches des personnalités à surveiller, les dossiers lourds, les opérations louches, les coups d’éclats, les coups tordus : on voit de tout Place Beauvau. Les fonctionnaires qui imposent à nos citoyens le droit chemin doivent parfois emprunter des routes sinueuses pour parvenir à leur fins. En conclusion, l’ennui, chez les collègues de l’Intérieur, n’existe pas.

Je n’étais pas, a priori, le bienvenu au Quai. Les diplomates avaient gardé des mauvais souvenirs de mes voyages à Vienne, Berlin ou Prague. Ces moments où je traitais directement avec les ambassadeurs de France auprès du Reich Jules Cambon ou de l’Empire Austro-Hongrois Philippe Crozier, ces rencontres répétées avec le ministre russe Izwolsky, avaient révulsé les chefs de bureaux et les rédacteurs disciplinés en mal de reconnaissance.

Ma proximité avec Maurice Paléologue, l’homme de confiance de Poincaré, l’affection que Clemenceau me porte, mes manières parfois brusques et mon franc-parler, me mettent légèrement à l’écart dans cette nouvelle administration. Peu importe : je continue à travailler sur les dossiers de l’Intérieur dont je suis devenu spécialiste et qui me permettent de garder des contacts quotidien avec ma chère Place Beauvau. Je me frotte aussi avec passion aux urgences diplomatiques, de plus en plus graves, nombreuses et prenantes. Nous formons sur ce sujet un trio complice, Raymond Poincaré, Maurice et moi. Un trio prêt à se battre dans le grand tourbillon des événements qui, je le sens, nous préparent à un monde aussi nouveau, fascinant que potentiellement dangereux.

11 novembre 1912 : Je reviens !

Pas envie, plus envie. Ce journal a failli s’arrêter. Je passais parfois devant avec un petit pincement de coeur. « Quel dommage ! » ne cessaient de me dire mes amis et lecteurs. Une idée toute simple et qui marchait si bien : raconter sa vie auprès du Président du conseil et faire vivre ce début de XXème siècle. Pourquoi ne pas continuer ? Au bout d’un moment, la lassitude est venue, les mots ne venaient plus, l’impression d’un vide et d’avoir tout dit pendant trois ans. Autre chose devait succéder à ce journal. Plus grand, plus beau, plus ambitieux ? Mais rien ne se produisait non plus du côté d’un livre. Sec.

Les prétextes abondaient : trois enfants, un métier très prenant (ce n’est pas de la tarte tous les jours d’être au service… du président du Conseil), plus la force de me lever à cinq heures du matin pour prendre la plume.

Foutaise tout cela ! Je reviens. L’odeur de l’encre, du papier m’attirent. Au chaud au coin du feu pour laisser libre cours à mon imagination, ce besoin de raconter, capter l’attention, exister autrement que comme Papa, mari, ami ou fonctionnaire. Etre avec vous, m’échapper et vous rejoindre, vous prendre à nouveau par la main et vous emmener dans « ma » belle Epoque.

Je ne vais pas vous dire tout ce qui s’est passé pendant cette année d’absence. Le président du Conseil est Raymond Poincaré. Il m’a gardé à ses côtés à son arrivée le 14 janvier.

Une guerre vient d’éclater dans les Balkans. Elle oppose les Bulgares, les Serbes, les Grecs et les Monténégrins. Face à ces bruits de bottes, ces canons qui se braquent et ces fusils qui s’arment, je viens d’écrire un discours pour mon patron. Un phrase que j’avais ciselée n’est pas passée inaperçue : » La France doit agir comme une nation qui ne cherche pas la guerre mais qui ne la redoute pas. »

A suivre…

16 octobre 1911 : Je choisis un socialiste tranquille

Je laisse mon patron dîner avec Jaurès. Les grands avec les grands. Ce soir, je vais boire un verre avec un socialiste beaucoup plus discret. Je veux parler de Léon Blum, collègue et ami du Conseil d’Etat, passionné de littérature : sa réputation de critique littéraire n’est plus à faire.

Comme d’habitude, je sais que Léon et moi, nous parlerons de nos enfants, du prochain livre de Gide, de la dernière pièce de Paul Bourget, Tristan Bernard ou de Georges de Porto-Riche ou enfin de la petite vie du Conseil d’Etat rythmée des derniers arrêts marquants où le commissaire de gouvernement a su faire avancer le droit avec de brillantes conclusions.

Depuis son départ de l’Humanité en 1905, Blum ne parle plus guère politique. Il reste adhérent à la Sfio mais semble mépriser ses dirigeants. Il me fait penser à ces chrétiens sincères qui se lamentent de la faiblesse du curé de leur paroisse et de l’étroitesse des vues du pape. » Je ne milite plus et ne prends plus position. Les tribunes et les rassemblements me fatiguent. Les grands discours de nos dirigeants me navrent. Je préfère le calme des livres, l’excitation intellectuelle des pièces de théâtre et les joies de la vie de famille. »

Léon me laisse perplexe. Je connais ses talents de lutteur politique, de polémiste, son goût pour les combats à la Chambre et l’odeur de la poudre qui va avec. Est-il vraiment comme un cheval de course qui se serait mis à aimer les tours de manège ou un financier de haut vol qui se contenterait de collectionner les bons du Trésor ? Je doute…

Vous aussi, soutenez ce site et rejoignez le groupe des amis d’Il y a un siècle !

16 octobre 1911 : Les Bretons et la mort qui s’annonce…

» C’est vers trois heures du matin que j’ai entendu un grand bruit dans le grenier, le choc brutal d’un objet ou d’un corps qui tombe. Je me suis précipitée et je n’ai rien trouvé. Le silence était revenu dans l’immense pièce. Mais je ne cessais de penser à mon mari. Je le voyais presque. Il était comme devant moi, dans son ciré gris de marin ; bizarrement, il grimaçait de douleur. Un mois après, j’apprenais qu’il était mort en mer, justement ce soir-là – le soir du grand bruit inexpliqué – pauv’homme, écrasé, coupé en deux (elle fait le geste) par une corde du filet de pêche de son thonier. Voilà monsieur, ce que nous appelons, nous les Bretons, une « signifiance »… » La vieille femme s’arrête de parler, étouffant un sanglot. La bonne du voisin reprend, explique cette fameuse « signifiance » : » En Bretagne, la mort nous fait signe, elle s’annonce, surtout pour nous, les femmes de marin. Un arbre au milieu de nulle part, sans feuille, par un soir d’orage ; un chat noir qui vient miauler de façon agressive sous notre fenêtre ; un verre qui se brise dans la main, un meuble qui tombe… : autant de signes qui annoncent le malheur. »

Avec mon panier de provisions à la main, dans l’escalier de l’immeuble parisien tout neuf où nous sommes, tous ces racontars de bonne femme paraissent loin, irréels et dérisoires. Une « signifiance » … et puis quoi encore ? Mon esprit cartésien, mon appétit pour les sciences m’éloignent de ce monde de légendes et de croyances.

La vieille femme de Cancale sent que je peine à la croire. Elle remet sa mèche de cheveux tout blancs derrière son oreille, redresse fièrement la tête et me jette : « Monsieur le fonctionnaire, quand vous mangerez votre poisson, la prochaine fois, pensez aux marins qui risquent leur vie pour vous. Pensez à mon homme parti si jeune… »

Gêné, ne sachant quelle attitude adopter, je bredouille un « Voui madame, z’avez raison madame, je penserai, je penserai… »

Je pousse enfin la porte de chez moi. Ma propre bonne me demande : « Ben alors monsieur, vous z’êtes décidé pour c’midi ? J’vous fait du poisson ou du poulet ? »

Rêveur, je m’entends répondre : » Du poulet, Augustine, du poulet… c’est mieux… »

9 octobre 1911 : Quel socialiste choisir ?

Ils sont six, j’ai ma liste devant moi. J’hésite. Joseph Caillaux, mon patron, m’a dit avant de partir à la Chambre : « Trouvez-moi un socialiste avec qui dîner après-demain soir ! Je veux savoir ce qu’ils ont dans le ventre, avant de terminer la négociation avec l’Allemagne et la crise d’Agadir ! » J’ai répondu, un peu surpris de cette demande soudaine : » Mais monsieur le Président du Conseil, des personnalités socialistes, il y a en a beaucoup. Des modérés, des mous, des durs, des fins, des patauds, d’anciens ministres, des syndicalistes acharnés… Qui contacter ? » Caillaux a alors réajusté son monocle (qui m’amuse mais agace profondément ma femme) et m’a lancé ironique : « Ecoutez mon vieux, établissez une liste de, euh, … par exemple… six noms. Vous réfléchissez bien puis vous me les classez par ordre d’intérêt et vous en retenez un seul. Pour un homme brillant et bardé de diplômes comme vous, cela devrait être assez… primaire, non ? »

Et me voilà avec ma feuille de papier, ma plume Sergent-Major, mon encrier et six noms griffonnés, ceux qui me passent par la tête : Briand, Jaurès, Guesde, Viviani, Millerand, Jouhaux.

J’examine le cas de Léon Jouhaux. Leader de la Cgt, défenseur de la Charte d’Amiens, il s’oppose de toutes ses forces à la main-mise de la Sfio sur son syndicat. Socialiste ? Finalement, on n’en sait rien. Je barre.

Puis je me penche sur le cas « Jules Guesde ». C’était l’un des gagnants lors du congrès du Globe, celui qui a fondé la Sfio en 1905. Actuellement, il se marginalise de plus en plus, n’ayant pas le charisme et les talents visionnaires de Jaurès. Il pèse de moins en moins lourd et apparaît comme un intellectuel en déclin. Je raye son nom.

René Viviani. Beau parcours. Défenseur des ouvriers lors de la grande grève de Carmaux, il a été notre premier ministre du Travail. Mais voilà, j’ai regretté sa perte de sang-froid lors du conflit des chemins de fer qu’avait subi mon ancien patron Aristide Briand. Je tire un trait sur son nom.

Alexandre Millerand ? On se rappelle ses décrets réduisant le temps de travail. Il est resté ami de Briand et Clemenceau. Un homme droit ? Oui, mais aussi un homme qui semble évoluer vers la droite, dit-on. Je passe.

Aristide Briand. Ancien Président du Conseil et ministre de l’Intérieur. J’ai travaillé sous ses ordres. Il a fini par m’apprécier après avoir longtemps cru que j’étais l’homme envoyé par Clemenceau pour l’espionner. Il me semble vouloir se reposer après des mois intenses à la tête de l’Etat. Je le laisse tranquille.

Il me reste Jean Jaurès. Le tribun du Parlement. Le défenseur de la cause ouvrière, le penseur d’un socialisme rénové et non révolutionnaire mais qui refuse les compromis médiocres. Le Dreyfusard des débuts, le fondateur de l’Humanité.

Cela m’amuse de retenir son nom et de programmer un dîner avec Caillaux, le fils de bonne famille (son père était ministre sous Mac-Mahon et a réussi dans les affaires), inspecteur de finances et grand bourgeois (il siège dans de nombreux conseils d’administration). J’imagine déjà les deux hommes au dessert : Jaurès s’indignant de tout (les bagnes militaires, les colonies où les indigènes sont maltraités, les mines où les ouvriers crèvent…) et Joseph Caillaux sarcastique, s’entourant des volutes de son cigare, réajustant son monocle et renversant son grand front en arrière. Un dîner improbable. Le mariage de la carpe et du lapin. Un régal. J’espère être de la partie.

Vous aimez ce site ? Vous voulez vous plonger dans le bain de la « Belle Epoque » ? Rejoignez les amis d’Il y a un siècle !

5 octobre 1911 : Les tractations secrètes du Président du Conseil Caillaux

» Cet homme se moque du monde ! Mener ainsi une diplomatie secrète et parallèle peut se révéler dangereux compte tenu des fortes tensions avec l’Allemagne. »

Clemenceau ne décolère pas en m’écoutant raconter comme Joseph Caillaux, le rusé Président du Conseil négocie en sous-main avec les autorités de Berlin pour mettre fin à la grave crise survenue après l’envoi de la canonnière Panther à Agadir. Il grommelle :

» Cet homme nous croit toujours en position de faiblesse, comme si nous étions encore en 1872 avec Bismarck isolant la France du reste de l’Europe et travaillant à limiter nos possibilités de développement. Il pratique une diplomatie de la peur et de la soumission. »

Je tente de défendre mon patron actuel en rappelant que Caillaux a bien fait le point, au début de la crise, avec le généralissime Joffre et lui a demandé si nous avions 70 % de chances de gagner la guerre contre l’Allemagne si celle-ci survenait. Clemenceau me coupe :

» Evidemment, ce trouillard de Joffre a répondu que nous n’avions pas 70 % ! J’aurai pu aussi répondre la même chose, avec moins d’étoiles sur le képi ! » Il reprend un instant son souffle mais garde le visage cramoisi de colère : » L’important est le soutien de l’Angleterre. Nous l’avons sans ambiguïté. Et de ce fait, nous ne craignons plus rien. Mais dites-moi, Olivier, comment avez-vous su que Joseph Caillaux court-circuitait son propre ministre des Affaires Etrangères Justin de Selves ? »

Si Caillaux a trahi la confiance de la Chambre et pratique un jeu solitaire, j’ai conscience pour ma part d’agir dans son dos en racontant tout au Tigre, mon ancien patron. Clemenceau, les mains dans le dos, regardant par la fenêtre de son domicile de la rue Franklin, sent que ma conscience me travaille. Il me jette alors un regard enjôleur et doux dont il a le secret et d’une voix apaisante il m’assure : « Olivier, il n’y a aucun mal à raconter à un parlementaire les agissements indélicats d’un ministre, fusse celui qui vous emploie. Au-dessus du secret professionnel, il y a la droiture républicaine. Allez-y, parlez sans crainte. »

La gorge nouée, j’évoque alors tout ce que j’ai découvert ces derniers mois. Les télégrammes diplomatiques allemands des 26 et 27 juillet décodés par notre service du chiffre et qui évoquent clairement les tractations de Caillaux « … qui doivent se faire à l’insu de l’ambassadeur de France à Berlin Jules Cambon ». Je parle aussi de la succession des banquiers et hommes d’affaires dans le bureau du Président du Conseil. Je cite notamment le tout puissant Fondère négociant, à la barbe du reste du gouvernement, avec le baron de Lanken, l’homme de confiance de Guillaume II.

Clemenceau est atterré par mes révélations. Il note les noms, les dates… « … pour plus tard, un jour… » ne cesse de répéter cet homme à la rancune tenace.

Quand je quitte le Tigre, je serre chaleureusement la main du vieil homme que je n’ai jamais cessé d’admirer. Je lui glisse : » Monsieur, vous ne pouvez pas savoir comme je tiens à vous. » Clemenceau me répond, en tapotant affectueusement mon épaule : « Vous tenez à moi, c’est parfait mon petit… et moi, eh bien, je tiens Caillaux. »